Widerspruch einlegen » Muster Vorlage für Widerspruch (allgemein)

1. Vorlage aussuchen

2. Notwendige Angaben machen

3. Herunterladen & Ausdrucken

Widerspruch einlegen: Widerspruch Muster Vorlage

Inhaltsverzeichnis

- Was ist ein Widerspruch?

- Gegen welche Entscheidung kann man Widerspruch einlegen?

- Wie läuft ein Widerspruchsverfahren ab?

- Wie schreibt man einen Widerspruch?

- Ist ein Widerspruch formlos möglich?

- Muss ein Widerspruch begründet werden?

- Wie lange hat man Zeit Widerspruch einzulegen?

- Wer entscheidet über den Widerspruch?

- Was passiert nach der Einlegung des Widerspruchs

- Widerspruchsbescheid, Abhilfebescheid, Änderungsbescheid, Feststellungsbescheid und Verpflichtungsbescheid

- Klage nach dem Widerspruchsverfahren

Was ist ein Widerspruch?

Wenn Sie mit der Entscheidung einer Behörde nicht einverstanden sind oder dieses für falsch halten, dann kann man gegen diese Entscheidung und den von der Behörde insofern erlassenen Bescheid grundsätzlich Widerspruch einlegen. Die Behörde kann mit dem Bescheid z.B. Anträge ablehnen oder bewilligen oder Sachen feststellen oder den Bürger zu bestimmen Dingen verpflichten. Daher sprich man u.a. auch von Ablehnungsbescheid, Bewilligungsbescheid und Feststellungsbescheid, Verpflichtungsbescheid. Mit dem Einlegen des Widerspruchs wird die Entscheidung – Verwaltungsakt – der Behörde nochmal von der Behörde überprüft und zwar auf die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit. Das Widerspruchsverfahren ist grundsätzlich vor einem Gerichtsverfahren und einer Klage durchzuführen, um eine außergerichtliche und schnellere Lösung zu erlangen. In manchen Bundesländern ist das Widerspruchsverfahren (sogenanntes Vorverfahren) jedoch für manche wenige Bereiche ausnahmsweise abgeschafft worden und man muss gegen den ablehnenden Bescheid der Behörde direkt Klage einlegen. Ob ein Widerspruch eingelegt werden kann (oder eine Klage), ergibt sich aus der Rechtsbehelfsbelehrung oder Rechtsmittelbelehrung auf dem Bescheid gegen welchen man Widerspruch einlegen möchte. Im Zweifel sollte zunächst immer auch Widerspruch eingelegt werden.

Zu den Behörden bzw. Einrichtungen mit Behördenqualität, welche Bescheide erlassen können, gegen welche man dann Widerspruch einlegen kann, gehören z.B. auch die Schule, Universität, Jugendamt, Jobcenter, Krankenkasse, Rentenversicherung, ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, Versorgungsamt, Gewerbebehörde usw. Der Widerspruch hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung, d.h. der Bescheid ist so lange schwebend unwirksam, bis über den Widerspruch entschieden worden ist – etwas anderes gilt nur, wenn im Gesetz andere Regelungen getroffen werden oder die sofortige Vollziehung von der Behörde angeordnet wurde.

Der Widerspruch ist aber nicht nur gegen Entscheidungen von Behörden oder Einrichtungen mit Behördenqualität möglich, sondern kann teilweise auch gegen Entscheidungen von Privatpersonen usw. eingelegt werden, z.B. gegen eine Kündigung, Nebenkostenabrechnung. Ob ein Widerspruch insofern möglich ist, ergibt sich aus den entsprechenden gesetzlichen Regelungen.

Gegen welche Entscheidung kann man Widerspruch einlegen?

Ein Widerspruch kann gegen Entscheidungen von Behörden, Einrichtungen mit Behördenqualität und Nicht-Behörden in unterschiedlichen Rechtsbereichen und Lebensbereichen eingelegt werden. Grundsätzlich wird ein Widerspruch durch einen Bürger gegen Entscheidungen von Behörden eingelegt, welche dem Bürger mittels Bescheides mitgeteilt werden. Die Entscheidung der Behörde usw., mit der etwas (teilweise) abgelehnt, bewilligt oder festgestellt wird, kann viele Bereiche betreffen z.B. Kita, Schule, Bürgergeld, Schwerbehinderung, Reha, Krankenkasse, Gewerbe, Pflege, Universität, IHK, HWK, Rundfunkbeitrag, Beitragsservice, Rente, Widerspruch elektronische Patientenakte usw.

Neben behördlichen Entscheidungen kann ein Widerspruch auch in anderen Bereichen aufgrund entsprechender gesetzlicher Regelungen möglich sein, z.B. im Mietrecht, Widerspruch gegen die Wohnungskündigung, Widerspruch gegen die Nebenkostenabrechnung, Arbeitsrecht, Widerspruch gegen die Unrichtigkeit des Grundbuchs, Widerspruch im Markenrecht.

Wie läuft ein Widerspruchsverfahren ab?

Wenn man von der Behörde einen Bescheid mit einer Entscheidung bekommen hat und man damit nicht einverstanden ist, dann kann man dagegen grundsätzlich Widerspruch einlegen. Teilweise ist ein Widerspruch auch möglich, wenn man ein Schreiben usw. nicht von einer Behörde, sondern von dem Vermieter, Arbeitgeber usw. bekommen hat.

Der Widerspruch ist grundsätzlich an die Behörde zu richten, von welcher man den Bescheid bekommen hat oder an den Absender des Schreibens, wenn es sich nicht um einen Bescheid einer Behörde handelt (z.B. Vermieter, wenn man gegen die Kündigung Widerspruch einlegen möchte). Die Behörde und deren Adresse ergibt sich grundsätzlich aus dem Briefkopf des Bescheids oder der Rechtsbehelfsbelehrung/Rechtsmittelbelehrung am Ende des Bescheids. Nach dem Eingang des fristgerechten Widerspruchs überprüft die Behörde dann nochmals ihre Entscheidung und teilt das Ergebnis ihrer Überprüfung dem Widersprechenden mit einem Widerspruchsbescheid, Abhilfebescheid oder Änderungsbescheid usw. mit. Die Behörde kann dann den Widerspruch z.B. ablehnen, teilweise stattgeben oder die vorherige Entscheidung vollständig aufheben oder ändern.

Ist man mit der Entscheidung der Widerspruchsbehörde dann immer noch nicht einverstanden, weil z.B. der Widerspruch zurückgewiesen wurde oder dem Widerspruch nur teilweise stattgegeben wurde, dann kann man innerhalb der Klagefrist Klage vor dem zuständigen Gericht, z.B. Verwaltungsgericht, einlegen. Dann überprüft das Gericht die Entscheidung der Behörde.

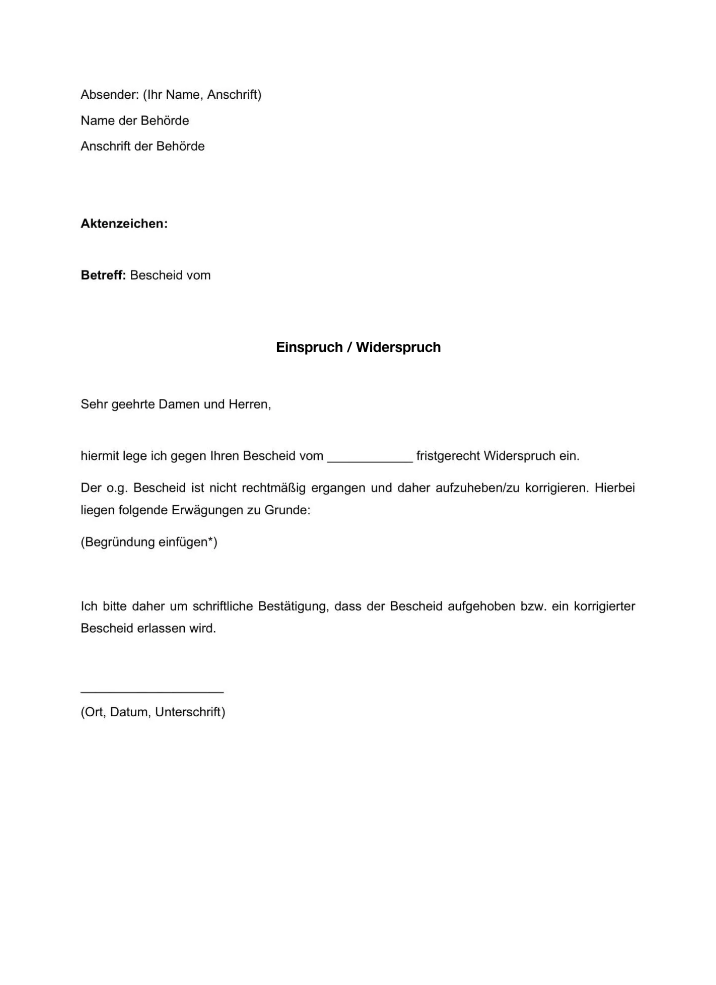

Wie schreibt man einen Widerspruch?

Wenn man einen Widerspruch einlegen möchte, muss man grundsätzlich u.a. auf folgende Formalien und Voraussetzungen achten:

- Richtige Adressdaten der Gegenseite

Sie müssen den richtigen Namen und die richtige Adresse der Behörde bzw. der Gegenseite eintragen, an welche Sie den Widerspruch schicken wollen. Die richtigen Adressdaten der Gegenseite ergeben sich grundsätzlich entweder aus dem Briefkopf oder der Rechtsbehelfsbelehrung/Rechtsmittelbelehrung des Bescheids der Behörde oder des Schreibens der Gegenseite. - Eigene vollständige Adressdaten

Sie müssen in dem Widerspruch Ihre eigenen vollständigen Adressdaten angeben. Das beinhaltet auf jeden Fall den vollständigen Namen, die Straße und Hausnummer sowie die PLZ und den Wohnort. So kann die Behörde Ihnen eine schriftliche Antwort auf Ihren Widerspruch zukommen lassen. Zudem können Sie überlegen, ob Sie freiwillig weitere Angaben machen wollen, z.B. Telefonnummer und E-Mail-Adresse, damit die Behörde Sie auch hierüber kontaktieren oder informieren kann.

- Das Wort „Widerspruch“ in den Widerspruch aufführen

Damit die Behörde oder Gegenseite weiß, dass Sie Widerspruch einlegen wollen, sollten Sie auch unbedingt das Wort „Widerspruch“ in dem Widerspruch aufführen. Sollten Sie versehentlich „Einspruch“ oder „Beschwerde“ schreiben, wäre das grundsätzlich auch unschädlich, da die falsche Bezeichnung zu Ihren Gunsten ausgelegt werden würde. Besser ist jedoch direkt die richtige Bezeichnung aufzuführen. - Widerspruchsfrist einhalten

Der Widerspruch muss innerhalb einer bestimmten Frist eingelegt werden. Nach Ablauf der Frist kann der Widerspruch verfristet und damit unzulässig sein. Bei Behörden beträgt die Widerspruchsfrist grundsätzlich einen Monat, d.h. der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe eingelegt werden (bitte beachten Sie, dass ausnahmsweise die Frist auch kürzer oder länger sein kann, z.B. bei Widersprüchen gegen Schreiben usw. von Nicht-Behörden oder wenn die Rechtsbehelfsbelehrung fehlt).

- Aktenzeichen, Geschäftszeichen und Datum des Bescheids

Damit Ihr Widerspruch zugeordnet werden kann, sollten Sie – soweit möglich – das Aktenzeichen der Behörde oder der Gegenseite auf dem Widerspruch angeben. Zudem sollte das Datum angegeben werden, welches auf dem gegnerischen Bescheid, der Rechnung, Kündigung usw. aufgeführt ist.

- Betreff/genaue Bezeichnung

Auf dem Widerspruch sollte in der ehemaligen Betreffzeile angegeben werden, worum es genau geht, z.B. „Widerspruch gegen Gewerbeuntersagung vom …“.

- Datum und Ort

Sie sollten auf Ihrem Widerspruch das Datum angeben, wann Sie den Widerspruch erstellt haben. Zudem sollte der Ort der Erstellung angeben werden.

- Schriftlich oder zur Niederschrift

Der Widerspruch muss grundsätzlich schriftlich (z.B. Brief, Einschreiben, Fax) oder zur Niederschrift (d.h. Sie können den Widerspruch persönlich vor Ort bei der Behörde protokollieren lassen) erfolgen. Eine ganz normale Email ist also grundsätzlich nicht ausreichend (hier kann es Ausnahmen geben, welche sich dann regelmäßig aus der Rechtsbehelfsbelehrung oder dem Gesetz ergeben). Im Zweifel sollte der Widerspruch also schriftlich oder zur Niederschrift erfolgen und nicht mit einfacher E-Mail.

- Widerspruchsbegründung oder keine Begründung

Grundsätzlich besteht kein Erfordernis, dass Sie den Widerspruch begründen. Eine Begründung steigert aber die Erfolgsaussichten, dass die Behörde Ihrem Widerspruch stattgibt. Denn die Begründung hilft der Behörde oder Gegenseite zu erkennen, welche Aspekte Sie monieren und wo Sie eine andere Auffassung als die Behörde vertreten und aus welchen Gründen. Daher sollten Sie den Widerspruch immer begründen und unter „Begründung“ aufschreiben, warum Sie die Entscheidung der Behörde oder der Gegenseite für falsch, unzutreffend und rechtswidrig halten.

- Anlagen beifügen

Wenn Sie wollen, dann können Sie dem Widerspruch Anlagen beifügen, also z.B. Gutachten, Ärztliche Atteste, Bescheide, Rechnungen, Kündigung usw. Denn Anlagen erleichtern der Behörde oftmals das Nachvollziehen Ihres Widerspruchs und Ihrer Widerspruchsbegründung.

- Den Widerspruch unterschreiben

Der Widerspruch ist unbedingt (eigenhändig) zu unterschreiben. Auch hier können hinsichtlich der eigenhändigen Unterschrift unter Umständen und im Einzelfall Ausnahmen bestehen, wenn der Widerspruch z.B. mit entsprechender elektronischer Signatur eingelegt wird und damit z.B. eine eingescannte Unterschrift ausreicht. Wenn Sie z.B. für Ihr Kind einen Widerspruch einlegen, dann müssen grundsätzlich auch beide Elternteile (beide Sorgeberechtigten) unterschreiben.

- Übersendung per Post, Einschreiben, verschlüsselter E-Mail oder persönliche Übergabe

Der Widerspruch kann von Ihnen per Post (z.B. Einwurf-Einschreiben, aufgrund des Eingangsnachweises) verschickt werden. Möglich wäre auch die persönliche Abgabe bei der Behörde oder Gegenseite (am besten quittieren lassen). Zudem kann ein Widerspruch auch in elektronischer Form (z.B. qualifizierte elektronische Signatur oder eine absenderauthentifizierte Übersendung) oder per Fax eingereicht werden. Die Übermittlung mit einfacher Email ist grundsätzlich nicht zulässig. Zu beachten ist in jedem Fall, dass Sie dafür Sorge tragen müssen, dass der Widerspruch rechtzeitig und ordnungsgemäß bei der Behörde oder Gegenseite eingeht und Sie den Eingang im Streitfall beweisen müssen – daher bietet sich ein Einwurf- Einschreiben oder die elektronische Signatur für die Einlegung des Widerspruchs an.

Ist ein Widerspruch formlos möglich?

Der Widerspruch ist insofern formlos möglich, dass es keines bestimmen amtlichen Formulars, Antrags und keiner bestimmten Ausführungen bedarf, welches man benutzen bzw. welche man zwingend in den Widerspruch aufnehmen muss. So kann der Widerspruch z.B. regelmäßig auch ohne Begründung eingelegt werden und es reicht grundsätzlich aus, wenn man in den Widerspruch schreibt, dass man „gegen den Bescheid vom …. Widerspruch“ einlegt. Auf der anderen Seite sind demgegenüber einige wenige Punkte bei der Einlegung des Widerspruchs zu berücksichtigen, damit dieser rechtmäßig und zulässig ist. Hierzu gehört, dass der Widerspruch fristgerecht und schriftlich oder in elektronischer Form oder zur Niederschrift bei der Behörde eingelegt wird. Die Einlegung per E-Mail reicht grundsätzlich nicht aus. Auch bedarf es eigentlich immer der Unterschrift des Widersprechenden bzw. der beiden Widerspruchsführer (in bestimmten Bereichen, z.B. bei Schulrecht oder Kita-Recht, müssen grundsätzlich immer beide Elternteile als Sorgeberechtige unterschreiben).

Muss ein Widerspruch begründet werden?

Ein Widerspruch muss grundsätzlich nicht begründet werden. Sie können daher in das Widerspruchsschreiben in der Begründung theoretisch auch nur reinschreiben, dass Sie Widerspruch gegen den Bescheid einlegen, z.B. „Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit lege ich gegen Ihren Bescheid vom … Widerspruch ein. Mit freundlichen Grüßen…“. Es sollte jedoch immer eine Begründung des Widerspruchs erfolgen. Denn nur so kann die Behörde, Schule, Kita, Jobcenter, Krankenkasse, Amt bzw. der Empfänger des Widerspruchs erkennen, warum Sie die Entscheidung mit Widerspruch angreifen und für falsch, fehlerhaft und rechtswidrig halten und eine Änderung der Entscheidung erlangen wollen. Erst Ihre Begründung versetzt die Behörde oder die Gegenseite in die Lage sich mit Ihren Argumenten, Auffassungen und Ansichten auseinanderzusetzten und zu prüfen, ob die Entscheidung fehlerhaft war. Weil die Behörde z.B. von falschen Tatsachen ausgegangen ist, etwas übersehen hat oder sonstige Fehler gemacht hat.

Wenn Sie keine Begründung des Widerspruchs vornehmen, dann besteht die Gefahr, dass die Behörde den Widerspruch ablehnt oder zurückweist, weil angeblich keine Fehler gemacht worden sind. Eine Begründung erhöht daher deutlich die Chancen auf einen erfolgreichen Widerspruch und verringert das Risiko einer Ablehnung des Widerspruchs.

Auch wenn man den Widerspruch grundsätzlich nicht begründen muss, so ist es bei dem Widerspruch letztlich wichtig, dass die Behörde oder die Gegenseite versteht,

- um welchen Sachverhalt es geht,

- warum und aus welchen Gründen Sie mit der Entscheidung der Behörde oder der Gegenseite nicht einverstanden sind bzw. diese für falsch halten,

- welches Ziel Sie mit dem Widerspruch verfolgen, d.h. ob Sie z.B. die Aufhebung oder Änderung der Entscheidung der Behörde erlangen oder etwas festgestellt haben möchten.

Sie sollten – soweit vorhanden und möglich – Ihrer Begründung zudem Unterlagen, z.B. Kontoauszüge, Rechnungen, ärztliche Atteste, Gutachten usw. in Kopie als Anlage beifügen, um Ihre Begründung zu belegen und zu beweisen und damit die Behörde ihre Begründung nachprüfen kann. Auch dies erhöht nochmals deutlich die Chance, dass die Behörde ihrem Widerspruch stattgibt und die ursprüngliche Entscheidung positiv zu Ihren Gunsten abändert.

Wie lange hat man Zeit Widerspruch einzulegen?

Wenn Sie einen Bescheid von der Behörde bekommen haben, dann haben Sie grundsätzlich einen Monat Zeit Widerspruch einzulegen. Dies folgt regelmäßig aus der Rechtsbehelfsbelehrung oder Rechtsmittelbelehrung, welche sich am Ende des Bescheides befindet. Die Monatsfrist kann man sich insofern gut merken, dass man sich das Datum der Bekanntgabe des Bescheides notiert z.B. 08.08. und dann den Widerspruch spätestens einen Monat später, dann also am 08.09., eingelegt haben muss. Die Frist für die Einlegung des Widerspruchs beginnt mit dem Zeitpunkt der Bekanntgabe beim Adressaten, z.B. wenn Ihnen der Ablehnungsbescheid in den Briefkasten gelegt, per Post übersandt oder ausgehändigt wurde. Zu beachten ist, dass die Frist nicht ab dem Zeitpunkt des Datums auf dem Bescheid zu laufen beginnt. Denn oftmals dauert es eine gewisse Zeit von der Ausstellung des Bescheids bei der Behörde bis zur Bekanntgabe bei dem Bürger.

Zu beachten ist, dass der Widerspruch innerhalb der Widerspruchsfrist bei der Behörde eingehen muss. Das bedeutet, dass es nicht ausreichend ist, den Widerspruch innerhalb der Monatsfrist wegzuschicken und dieser kommt erst nach Ablauf der Frist bei der Behörde an. Selbst wenn theoretisch der Widerspruch per Fax oder mit elektronischer Signatur am letzten Tag der Frist (z.B. 08.09.) um 23:57 Uhr verschickt werden sollte und die erfolgreiche Übermittlung erst um 00:00 Uhr (und damit am 09.09. Uhr) erfolgt, dann wäre die Widerspruchsfrist abgelaufen, denn dann wäre schon der nächste Tag (09.09.) angebrochen. Daher sollten Sie unbedingt auf die Einhaltung der Widerspruchsfrist achten.

Ausnahmsweise gilt für den Widerspruch eine Jahresfrist, wenn die Behörde in dem Bescheid z.B. die Rechtsbehelfsbelehrung vergessen hat oder diese fehlerhaft war, weil z.B. anstatt der Monatsfrist eine Vierwochenfrist aufgeführt ist. Das bedeutet, dass Sie dann ein Jahr nach der Bekanntgabe des Bescheids Widerspruch einlegen können. Im Zweifel sollten Sie den Widerspruch immer innerhalb der Monatsfrist einlegen.

Legen Sie den Widerspruch zu spät ein, dann wird der Bescheid der Behörde bestandskräftig und unangreifbar. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Bescheid der Behörde vielleicht rechtswidrig ist. Daher ist die Frist für den Widerspruch sehr wichtig.

Zu beachten ist zudem folgendes: Auch wenn Sie den Widerspruch innerhalb der Widerspruchsfrist einlegen müssen, so gilt dies nicht für die Begründung des Widerspruchs – soweit Sie eine solche vornehmen wollen. Das bedeutet, dass die Widerspruchsfrist alleine durch die fristgerechte Einlegung des Widerspruchs gewahrt wird. Die Begründung können Sie daher auch später noch einreichen, z.B. wenn Sie erst Widerspruch einlegen, um die Widerspruchsfrist zu wahren, und dann Akteneinsicht beantragen, um sich die Sache anzuschauen und anschließend den Widerspruch zu begründen.

Wer entscheidet über den Widerspruch?

Über den Widerspruch entscheidet grundsätzlich die Behörde, Schule, Jugendamt, Jobcenter, Krankenkasse, Rentenversicherung, ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, Versorgungsamt, Gewerbebehörde usw., welche den Bescheid erlassen hat. Daher ist der Widerspruch grundsätzlich auch immer an die Behörde bzw. Gegenseite zu richten, welche in dem Briefkopf oder der Rechtsmittelbelehrung/Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids d.h. Ablehnungsbescheid, Bewilligungsbescheid, Feststellungsbescheid aufgeführt ist.

Was passiert nach der Einlegung des Widerspruchs

Wenn man den Widerspruch eingelegt und an die Behörde übersandt hat, überprüft die Behörde zunächst die formalen Voraussetzungen, d.h. die Zulässigkeit des Widerspruchs, Einhaltung der Widerspruchsfrist usw. Anschließend erfolgt eine inhaltliche Überprüfung Ihres Widerspruchs und damit der zuvor durch die Behörde getroffenen Entscheidung z.B. Ablehnung Pflegegrad, Feststellung des GdB, Entscheidung über Bürgergeld, Ablehnung Kita Platz, Ablehnung Schulplatz, Ablehnung einer Leistung der Krankenkasse, Rentenentscheidung. Nach der Überprüfung und einer mögliche Anhörung oder Einholung weiterer Auskünfte, teilt die Behörde Ihnen das Ergebnis ihrer Entscheidung mit. Das Ergebnis der Behörde, Krankenkasse, Jobcenter, Versorgungsamt, Schule, Versicherung usw. kann dabei unterschiedlich ausfallen:

- Die Behörde kann dem Widerspruch vollständig oder teilweise stattgegeben und den vorherigen Bescheid entsprechend aufheben.

- Die Behörde kann aber auch den Widerspruch vollständig oder teilweise ablehnen.

- Zudem kann die Behörde den Bescheid auch mit einem Änderungsbescheid ändern, z.B. wenn die Behörde aufgrund des eingereichten Widerspruchs die Sache nunmehr anders bewertet.

Für die Bearbeitung des Widerspruchs und die Mitteilung der Entscheidung über den Widerspruch hat der Gesetzgeber der Behörde grundsätzlich drei Monate Zeit gegeben. Die Frist beginnt grundsätzlich mit der Einreichung des Widerspruchs. Hat die Behörde Ihnen nicht innerhalb der drei Monate die Entscheidung mitgeteilt, dann können Sie gegen den erlassenen Bescheid (gegen welchen Sie Widerspruch eingelegt haben) (Untätigkeits-)Klage einlegen und müssen nicht weiter auf die Entscheidung der Behörde warten. Vor Ablauf der Frist, sollte die Behörde aber immer nochmals an die Übersendung der Entscheidung erinnert werden.

Das Ergebnis der Entscheidung teilt die Behörde Ihnen dann in einem Widerspruchsbescheid, Abhilfebescheid oder Änderungsbescheid mit. Gegen diesen ist dann grundsätzlich die Klage möglich, wenn man auch mit diesem neuen Bescheid nicht einverstanden ist.

Widerspruchsbescheid, Abhilfebescheid, Änderungsbescheid, Feststellungsbescheid und Verpflichtungsbescheid

Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben und die Behörde z.B. Schule, Jugendamt, Jobcenter, Krankenkasse, Rentenversicherung, ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, Versorgungsamt, Gewerbebehörde usw., den Widerspruch geprüft hat, dann teilt diese Ihnen anschließend das Ergebnis der Entscheidung schriftlich mit. Die Mitteilung des Ergebnisses der Entscheidung über den Widerspruch erfolgt grundsätzlich durch den Widerspruchsbescheid. Abhängig von dem Ergebnis der Entscheidung wird der Bescheid auch Abhilfebescheid, Änderungsbescheid, Feststellungsbescheid oder Verpflichtungsbescheid genannt. Gegen diesen ist dann grundsätzlich die Klage möglich, wenn man auch mit dieser neuen Entscheidung nicht einverstanden ist, z.B. die Anfechtungsklage, Verpflichtungsklage, Feststellungsklage oder Leistungsklage. Bei welchem Gericht die Klage eingelegt werden kann und innerhalb welcher Klagefrist, folgt aus der Rechtsmittelbelehrung oder Rechtsbehelfsbelehrung auf dem Widerspruchsbescheid usw.

Klage nach dem Widerspruchsverfahren

Wenn Sie von der Behörde einen positiven oder negativen Widerspruchsbescheid, Abhilfebescheid, Feststellungsbescheid, Verpflichtungsbescheid bekommen haben aber mit der Entscheidung nicht einverstanden sind, dann können Sie dagegen grundsätzlich Klage einlegen. Die Klage ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Widerspruchsbescheids usw. bei dem Gericht z.B. Verwaltungsgericht einzulegen. In der Rechtsbehelfsbelehrung/Rechtsmittelbelehrung ist aufgeführt, bei welchem Gericht (z.B. Verwaltungsgericht, Sozialgericht) und innerhalb welcher Frist die Klage einzulegen ist.

Kundenstimmen & Erfolgsgeschichten

“N. B.“Super Angebot! Ich komme bei Bedarf immer gerne wieder auf die Vorlagen zurück.”

“T. H.“Danke für das tolle Widerspruchsmuster”

“S. G.“Alles sehr einfach, verständlich und unkompliziert. Daumen hoch.”

“S. K.“Alles super geklappt!”

Häufig gestellte Fragen

Was kann ich auf der Seite widerspruch-einspruch.de machen?

Die Seite stellt Widerspruch und Einspruch Mustervorlagen und Musterformulare für unterschiedliche Lebensbereiche z.B. Schule, Kindergarten, Schwerbehinderung, Gewerbe, Miete usw. zur Verfügung.

Wie verwende ich die Mustervorlagen und Musterformulare?

Sie wählen sich einfach Ihre gewünschte Widerspruchvorlage oder Einspruchsvorlage aus. Dann füllen Sie die erforderlichen Felder in der gewählten Vorlage aus. Ihre Eintragungen sehen Sie dann sofort in der ausgewählten Vorlage angezeigt, welche rechts neben den Eintragungen als pdf Muster angezeigt wird. Nachdem alle Einträge vorgenommen wurden, können Sie sich den ausgefüllten Widerspruch oder Einspruch ausdrucken oder per E-Mail übersenden lassen.

Sind die Musterformulare, Vorlagen für die Widersprüche und Einsprüche kostenlos?

Ja. Die Verwendung ist kostenlos. Wenn Sie möchten, können aber gerne eine Spende über den Spenden-Button vornehmen.

Werden die Daten an Dritte weitergegeben oder nur für diese Seite verwendet?

Die Daten werden nicht extra an Dritte zu Werbezwecken usw. weitergegeben. Die Verwendung erfolgt für diese Seite. Zu den Daten, der Verwendung, dem Datenschutz usw. wird auf die Datenschutzerklärung verwiesen.

Handelt es sich hier um eine Rechtsberatung?

Nein! Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Rechtsberatung oder eine andere Beratung o.ä. Daher scheidet auch jegliche Haftung bei der/durch die Benutzung/Verwendung dieser Seite aus. Für eine Rechtsberatung konsultieren Sie bitte einen entsprechenden Anwalt oder Steuerberater usw. und lassen sich durch diesen beraten und einen Widerspruch/Einspruch erstellen.

Über den Service

Erstellen Sie in 5 Minuten Ihren Widerspruch oder Einspruch.

Benötigte Mustervorlagen auswählen, erforderliche Felder ausfüllen, ausdrucken oder per Email übersenden lassen – fertig!

Rechtliches

Vertraulicher Datenverkehr