Widerspruch einlegen » Muster Vorlage für Schwerbehinderung, Grad der Behinderung

1. Vorlage aussuchen

2. Notwendige Angaben machen

3. Herunterladen & Ausdrucken

Widerspruch einlegen: Widerspruch Muster Vorlage gegen die Ablehnung einer Schwerbehinderung oder des Grads der Behinderung

Inhaltsverzeichnis

- Was ist eine Schwerbehinderung?

- Wann bekommt man einen Schwerbehindertenausweis?

- Wie wird der Grad der Behinderung festgelegt?

- Welchen Grad der Behinderung gibt es?

- Welchen Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis gibt es?

- Kann man gegen die Ablehnung eines Antrags auf Schwerbehinderung Widerspruch einlegen?

- Kann man gegen die Ablehnung der Bestimmung eines Grads auf Behinderung Widerspruch einlegen?

- Wie legt man Widerspruch gegen Schwerbehinderung ein?

- Kann man gegen Schwerbehinderung Klage einlegen?

Was ist eine Schwerbehinderung?

Eine Schwerbehinderung liegt in Deutschland vor, wenn eine Person einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 hat. Dieser Grad wird von den zuständigen Behörden auf der Grundlage von ärztlichen Gutachten und anderen medizinischen Nachweisen festgelegt. Eine Schwerbehinderung kann verschiedene Ursachen haben, wie körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigungen, die das Leben und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stark einschränken. Schwerbehinderte Menschen haben in Deutschland bestimmte Rechte und Vorteile, wie z.B. Zusatzurlaub, besonderer Kündigungsschutz, steuerliche Erleichterungen, erleichterter Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und speziellen Parkplätzen, Vorrang bei bestimmten Förderprogrammen oder Rehabilitationsmaßnahmen, Unterstützung durch den Integrationsfachdienst zur Eingliederung ins Arbeitsleben. Um als schwerbehindert anerkannt zu werden, muss der Betroffene einen Antrag beim zuständigen Versorgungsamt stellen.

Wann bekommt man einen Schwerbehindertenausweis?

Einen Schwerbehindertenausweis erhält man in Deutschland, wenn der Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50 beträgt. Dieser Ausweis dient als Nachweis für den Schwerbehindertenstatus und ermöglicht es, die damit verbundenen Rechte und Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen.

Der Antrag wird beim zuständigen Versorgungsamt oder einer anderen entsprechenden Behörde (je nach Bundesland) gestellt. Dazu sind medizinische Unterlagen erforderlich, die die Art und Schwere der Behinderung belegen. Die Behörde prüft die eingereichten medizinischen Unterlagen und setzt sich ggf. mit den behandelnden Ärzten in Verbindung. Auf Grundlage dieser Informationen wird der Grad der Behinderung (GdB) festgelegt. Bei einem festgestellten GdB von 50 oder mehr wird der Schwerbehindertenausweis ausgestellt. Der Ausweis enthält wichtige Informationen, wie den GdB, mögliche Merkzeichen (z.B. G für Gehbehinderung oder B für Begleitperson erforderlich) und die Gültigkeitsdauer. Der Schwerbehindertenausweis muss regelmäßig erneuert werden, je nach individueller Situation und Gültigkeit, die auf dem Ausweis vermerkt ist. Bei dauerhaften Behinderungen kann der Ausweis auch unbefristet ausgestellt werden.

Wie wird der Grad der Behinderung festgelegt?

Der Grad der Behinderung (GdB) wird in Deutschland auf der Grundlage von medizinischen Befunden und Gutachten festgelegt. Das Verfahren orientiert sich an den sogenannten Versorgungsmedizinischen Grundsätzen, die bundesweit einheitlich geregelt sind. Der GdB wird in 10er-Schritten von 20 bis 100 vergeben, wobei ein GdB von 50 oder mehr als Schwerbehinderung gilt.

Der Betroffene stellt einen Antrag auf Feststellung des GdB beim zuständigen Versorgungsamt oder der entsprechenden Behörde. Dem Antrag sind ärztliche Unterlagen, Gutachten, Krankenhausberichte und andere medizinische Dokumente beizufügen, die die gesundheitlichen Einschränkungen belegen. Die Behörde wertet die eingereichten medizinischen Befunde aus und zieht, falls notwendig, weitere Informationen von behandelnden Ärzten oder medizinischen Gutachtern hinzu. In seltenen Fällen kann auch eine persönliche Untersuchung durch einen Arzt der Behörde angeordnet werden. Anhand der medizinischen Unterlagen wird der GdB nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen festgelegt. Diese Richtlinien enthalten detaillierte Vorgaben, wie bestimmte körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigungen zu bewerten sind. Für jede gesundheitliche Beeinträchtigung wird ein Einzel-GdB bestimmt. Liegen mehrere Beeinträchtigungen vor, wird daraus jedoch kein einfacher Summenwert berechnet, sondern eine Gesamtbewertung vorgenommen. Bei mehreren gesundheitlichen Einschränkungen wird die Hauptbeeinträchtigung berücksichtigt, und die zusätzlichen Beeinträchtigungen werden in ihrer Wechselwirkung betrachtet. Der GdB spiegelt also die Gesamtauswirkung auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wider, nicht nur die Summe der Einzel-GdB. Nach Prüfung aller Unterlagen erhält der Antragsteller einen Bescheid, in dem der festgelegte GdB mitgeteilt wird. Bei einem GdB von 50 oder mehr wird zusätzlich ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt.

Welchen Grad der Behinderung gibt es?

Der Grad der Behinderung (GdB) wird in Deutschland in 10er-Schritten von 20 bis 100 festgelegt. Er beschreibt das Ausmaß einer Beeinträchtigung in verschiedenen Lebensbereichen und dient als Maß für die Schwere der Behinderung. Der GdB gibt an, inwieweit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt ist. Hier sind die möglichen Abstufungen des GdB:

GdB 20 bis 40: Leichte bis mittelschwere Beeinträchtigungen. Personen mit einem GdB unter 50 gelten nicht als schwerbehindert, aber je nach GdB können sie einige Nachteilsausgleiche (zum Beispiel im Arbeitsleben) in Anspruch nehmen.

GdB 50 bis 100: Personen mit einem GdB von 50 oder mehr gelten als schwerbehindert und haben Anspruch auf den Schwerbehindertenausweis. Innerhalb dieses Bereichs wird folgendermaßen unterschieden:

- GdB 50 bis 60: Mittelschwere Behinderungen, die das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen.

- GdB 70 bis 80: Schwerere Behinderungen mit deutlichen Einschränkungen in vielen Lebensbereichen.

- GdB 90 bis 100: Schwerstbehinderungen, bei denen der Betroffene erheblich in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und in der Alltagsbewältigung eingeschränkt ist.

Welchen Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis gibt es?

Neben dem GdB gibt es bestimmte Merkzeichen, die zusätzlich im Schwerbehindertenausweis eingetragen werden können. Diese Merkzeichen beziehen sich auf besondere Bedürfnisse oder Einschränkungen, wie z.B. Mobilität oder die Notwendigkeit einer Begleitperson.

Es gibt z.B. folgende Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis:

- G: Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit

- aG: Außergewöhnliche Gehbehinderung

- B: Notwendigkeit ständiger Begleitung

- H: Hilflosigkeit

- Bl: Blindheit

- Gl: Gehörlosigkeit

Die Höhe des GdB und die Merkzeichen entscheiden darüber, welche Nachteilsausgleiche und Rechte der Betroffene in Anspruch nehmen kann, wie steuerliche Vorteile, besonderer Kündigungsschutz, Parkerleichterungen oder Zusatzurlaub.

Kann man gegen die Ablehnung eines Antrags auf Schwerbehinderung Widerspruch einlegen?

Ja, gegen die Ablehnung eines Antrags auf Feststellung der Schwerbehinderung kann man Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist ein rechtliches Mittel, um die Entscheidung der Behörde überprüfen zu lassen.

Kann man gegen die Ablehnung der Bestimmung eines Grads auf Behinderung Widerspruch einlegen?

Ja, gegen die Festsetzung eines zu niedrigen Grads der Behinderung (GdB) kann man Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist ein Rechtsbehelf, mit dem die Entscheidung der Behörde überprüft werden kann.

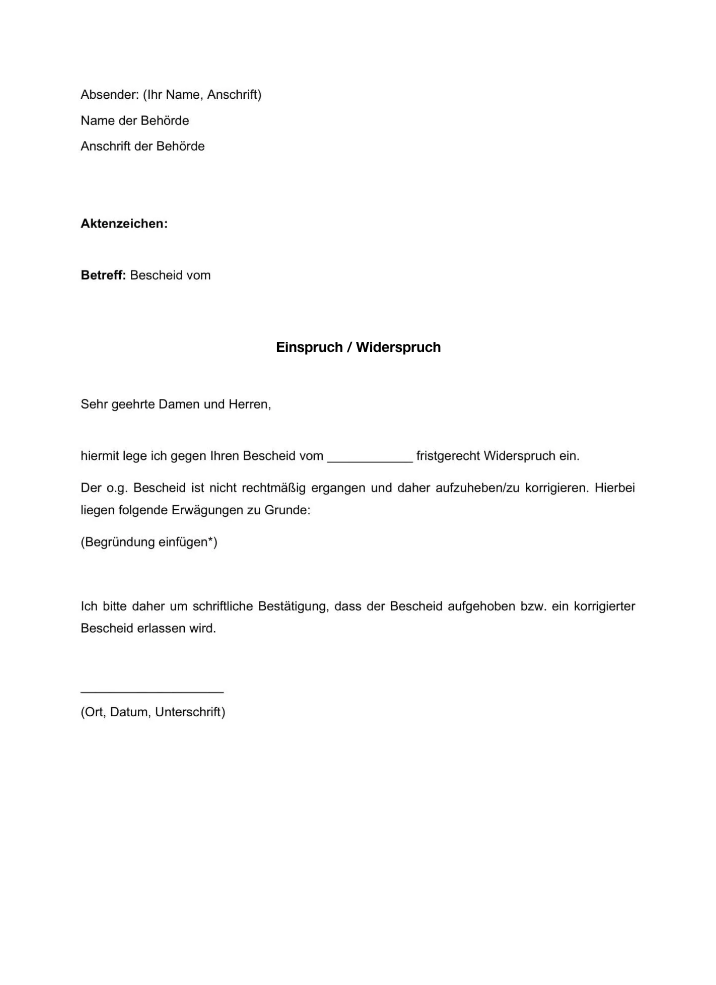

Wie legt man Widerspruch gegen Schwerbehinderung ein?

Nach Erhalt des Ablehnungsbescheids oder eines Bescheids mit einem niedrigeren GdB als erwartet, hat man einen Monat Zeit, um Widerspruch einzulegen. Diese Frist beginnt mit dem Tag der Zustellung des Bescheids. Der Widerspruch muss schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde eingereicht werden, die den Bescheid ausgestellt hat. Es ist wichtig, den Bescheid und das Aktenzeichen im Widerspruchsschreiben anzugeben. Es reicht zunächst ein formloser Widerspruch („Hiermit lege ich Widerspruch gegen den Bescheid vom [Datum] ein.“), man kann aber auch direkt die Begründung mitliefern. In der Begründung sollte man erläutern, warum man die Entscheidung für falsch hält. Dazu können zusätzliche medizinische Unterlagen, ärztliche Stellungnahmen oder Gutachten eingereicht werden, die die Beeinträchtigungen besser dokumentieren. Wenn neue Diagnosen oder verschlechterte Gesundheitszustände vorliegen, sollten diese unbedingt mit eingereicht werden. Nach Eingang des Widerspruchs wird der Fall erneut geprüft. Das Versorgungsamt kann weitere Informationen einholen, zum Beispiel zusätzliche medizinische Gutachten oder Stellungnahmen. Das Amt kann daraufhin den ursprünglichen Bescheid ändern oder den Widerspruch zurückweisen. Wenn der Widerspruch abgelehnt wird, erhält der Antragsteller einen sogenannten Widerspruchsbescheid, in dem die Gründe für die Ablehnung erläutert werden. Falls dem Widerspruch stattgegeben wird, wird der GdB entsprechend erhöht oder der Schwerbehindertenausweis ausgestellt.

Kann man gegen Schwerbehinderung Klage einlegen?

Ja, man kann gegen eine Entscheidung zur Schwerbehinderung Klage einlegen, wenn der Widerspruch gegen den Bescheid des Versorgungsamtes abgelehnt wurde. Dies erfolgt vor dem Sozialgericht und ist ein gängiger Rechtsweg, wenn man mit der Feststellung des Grads der Behinderung (GdB) oder einer Ablehnung der Schwerbehinderung nicht einverstanden ist. Die Klage muss schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Sozialgericht eingereicht werden. Darin wird der Widerspruchsbescheid angefochten, und man sollte detailliert darlegen, warum man die Entscheidung für falsch hält. Es können auch neue medizinische Gutachten, ärztliche Bescheinigungen oder weitere Unterlagen eingereicht werden, die die gesundheitlichen Einschränkungen genauer dokumentieren. Das Sozialgericht überprüft den Fall unabhängig und nimmt eine eigene rechtliche und medizinische Beurteilung vor. In vielen Fällen wird ein medizinisches Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben, um den Gesundheitszustand objektiv zu bewerten. Es kann eine mündliche Verhandlung stattfinden, bei der sowohl der Kläger (also die betroffene Person) als auch Vertreter der Behörde ihre Sicht der Dinge darlegen. In manchen Fällen wird jedoch auch ohne mündliche Verhandlung entschieden. Das Verfahren vor dem Sozialgericht ist in der Regel kostenfrei. Die Kläger müssen keine Gerichtsgebühren zahlen. Es können jedoch Kosten für Gutachten oder einen Rechtsanwalt anfallen, falls man sich anwaltlich vertreten lassen möchte. Eine anwaltliche Vertretung ist nicht zwingend notwendig, aber ratsam, besonders wenn der Fall komplex ist. Sozialverbände wie der VdK oder der Sozialverband Deutschland (SoVD) bieten ebenfalls Unterstützung und Rechtsberatung an. Das Sozialgericht trifft eine Entscheidung und kann entweder zugunsten des Klägers (also des Antragstellers auf Schwerbehinderung) entscheiden und den GdB entsprechend erhöhen, oder den Bescheid des Versorgungsamtes bestätigen. Gegen das Urteil des Sozialgerichts kann in bestimmten Fällen Berufung beim Landessozialgericht eingelegt werden, wenn man mit der Entscheidung nicht einverstanden ist.

Kundenstimmen & Erfolgsgeschichten

“N. B.“Super Angebot! Ich komme bei Bedarf immer gerne wieder auf die Vorlagen zurück.”

“T. H.“Danke für das tolle Widerspruchsmuster”

“S. G.“Alles sehr einfach, verständlich und unkompliziert. Daumen hoch.”

“S. K.“Alles super geklappt!”

Häufig gestellte Fragen

Was kann ich auf der Seite widerspruch-einspruch.de machen?

Die Seite stellt Widerspruch und Einspruch Mustervorlagen und Musterformulare für unterschiedliche Lebensbereiche z.B. Schule, Kindergarten, Schwerbehinderung, Gewerbe, Miete usw. zur Verfügung.

Wie verwende ich die Mustervorlagen und Musterformulare?

Sie wählen sich einfach Ihre gewünschte Widerspruchvorlage oder Einspruchsvorlage aus. Dann füllen Sie die erforderlichen Felder in der gewählten Vorlage aus. Ihre Eintragungen sehen Sie dann sofort in der ausgewählten Vorlage angezeigt, welche rechts neben den Eintragungen als pdf Muster angezeigt wird. Nachdem alle Einträge vorgenommen wurden, können Sie sich den ausgefüllten Widerspruch oder Einspruch ausdrucken oder per E-Mail übersenden lassen.

Sind die Musterformulare, Vorlagen für die Widersprüche und Einsprüche kostenlos?

Ja. Die Verwendung ist kostenlos. Wenn Sie möchten, können aber gerne eine Spende über den Spenden-Button vornehmen.

Werden die Daten an Dritte weitergegeben oder nur für diese Seite verwendet?

Die Daten werden nicht extra an Dritte zu Werbezwecken usw. weitergegeben. Die Verwendung erfolgt für diese Seite. Zu den Daten, der Verwendung, dem Datenschutz usw. wird auf die Datenschutzerklärung verwiesen.

Handelt es sich hier um eine Rechtsberatung?

Nein! Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Rechtsberatung oder eine andere Beratung o.ä. Daher scheidet auch jegliche Haftung bei der/durch die Benutzung/Verwendung dieser Seite aus. Für eine Rechtsberatung konsultieren Sie bitte einen entsprechenden Anwalt oder Steuerberater usw. und lassen sich durch diesen beraten und einen Widerspruch/Einspruch erstellen.

Über den Service

Erstellen Sie in 5 Minuten Ihren Widerspruch oder Einspruch.

Benötigte Mustervorlagen auswählen, erforderliche Felder ausfüllen, ausdrucken oder per Email übersenden lassen – fertig!

Rechtliches

Vertraulicher Datenverkehr